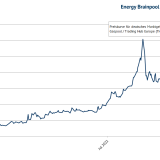

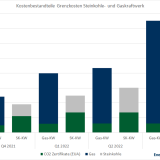

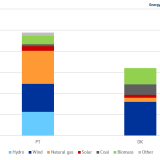

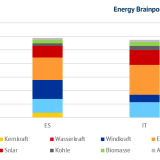

Das Jahr 2022 steht vorrangig unter dem Eindruck des Russisch-Ukrainischen Krieges. Die dadurch verursachten geopolitischen Veränderungen sorgten in diesem Jahr für einen Ausnahmezustand an den Energiemärkten. Die Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft werden aber auch in Zukunft nicht mehr dieselben sein: Energiesicherheit, Diversifikation sowie Effizienz- und Einsparmaßnahmen rücken in den Vordergrund. Kurzfristig sind die Energiepreise in der EU auf Rekordhöhe gestiegen. Der Verbrauch von Erdgas in Deutschland konnte im Jahresvergleich schon reduziert werden. Auch in den kommenden Monaten wird der Blick auf die Gasimportmengen und die Füllständer der Speicher wichtig bleiben.

Artikel lesen »

![Abbildung 1: Einordnung der fünf unterschiedlichen Szenarien des Szenariorahmens für den NEP 2023-2037 (Quelle: ÜNB, 2022) [1] Abbildung 1: Einordnung der fünf unterschiedlichen Szenarien des Szenariorahmens für den NEP 2023-2037 (Quelle: ÜNB, 2022) [1]](https://blog.energybrainpool.com/wp-content/uploads/2022/02/Abb-1_Einordnung-Szenarien_intransparent-160x160.png)